バイク読書中 「Vespa style in motion」 #17 ― 2012/12/09 07:35

この厚さの洋書なので。さすがにホイとは読めませんな。いくら写真が多いとはいえ。

当初は、もっとコンパクトにまとまるかなと思っていたが。もう冬になってしまった。(確か、始めたのは夏・・。) 書いてる本人も、いいかげん飽きてきたので。もうそろ終わりにしようと思う。

先週は、視点を外に置いてみたが。今週は、また内側視点で、現在に至るまでのVespaの内実、「Vespaは何を考えていたか」を、大股で書いてみる。

時系列でいうと、前々回の続き、前回の後半となる。

#####

1965年にEnrico Piaggioが亡くなって、経営層が世代交代した後、Vespaのプロダクト も、世代を変え始める。それは、経営層の考え方が変わった、というのもあるのだが。市場の方が大きく変化して、それを追わざるをえなかったのだ。

60年代の後半は、二輪車の市場は、本格的な大型バイクと、ミニマムサイズの原付(モペット)に、大きく二分されて行く。原付の方は、Vespa 50で対応したが、それまでの売れ線だった125~200ccのクラスは、市場では微妙な存在になってしまった。実際、売り上げは芳しくなかったらしい。

1969年に、Gileraを買収した。スクーター専業から脱皮して、モーターサイクルのラインナップも揃えるのが目的だったと。

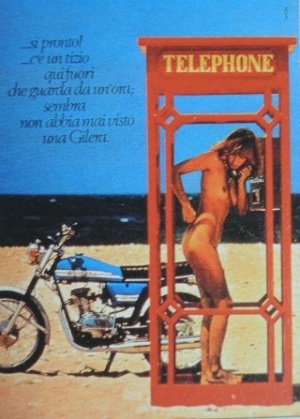

「もしもし?聞こえる?。

もう小一時間も、こっちを見つめてるヤツがいるの。

Gileraを見たことがないみたいだわ。」

あのブリリアントな広告スピリットは、まだ健在。

バイクの方は、あんまりパッとしないけど。(笑)

1970年代、世界的に景気がかげりを見せ始めた所に、オイルショックが追い討ちをかける。ガス食いのクルマを置いて、ユーザーが二輪に戻ってきてくれるかと思いきや、そうは甘くなく。売れ線は、小排気量モデルに限られたままだった。

1971年に、InnocentiがLambrettaを売り飛ばして、二輪から撤退した。

Piaggioも、トラクターやボートなどにも参入して、食いぶちを探していた。

Piaggioのロゴマーク、見えます?。

そんな時代だ。

Vespaは、どうあるべきか。

Vespaとは何か。

もう一度、考え直した。

その答えの一つが、ET3だ。

1976年

ちょっと前まで、Piaggioのメインの売れ筋だった「125cc」だが、この時代はもう、小排気量のイメージだ。軽く小さく、スリムでコンパクト。気軽で軽快な、若者のイメージ。エンジンや電装は従来から大幅にリバイズしていて、この大きさでタンデムも楽勝。しかも燃費がよくて、乗るのが楽しいという優等生だ。

昔、フェンダーライトの頃の、うす緑色の実用車のイメージからは完全に脱却して、どちらかというと、Vespa 50のポップなイメージを引き継いだ。しかし時代を反映してか、色は、多少おとなしめの紺だったりする。

30歳になったVespaは、「できる中堅」に成長した。そして、この後の、イタリアの政治と治安の混乱の80年代を、底辺から支える役回りを演じる。

イタリア国内の二輪市場は、60年代初頭からは原付の時代だった。原付市場は、70年代を通して成長し続け、80年代に入る頃にピークを迎える。台数は出ていたが、単価はおいしくないので、折角つかんだ新しいユーザー層を、どうにかして上のクラスに移らせたかった。それは、当時のイタリア二輪メーカーに共通した願いであり、課題だったらしい。

それまでのVespaの血を内外に明確に引き継ぎつつ、設計は、時代に合わせてリバイズした。その成熟モデルの投入は、そういった状況への、もうひとつの答えでもあったろう。

1977年

と同時に、そういったものを求めてやまない、従来からのコアなユーザー層にも、ばっちりと響いたようだ。

1980年に、パリダカで乾燥、もとい完走。

SSDTの栄光、再び?。

これらのモデルは、80年代の前半に、Vespaを支えるのに成功したものの。

80年代の中盤になると、業績は、また深刻な不振に陥る。

主な原因は、日本車だ。

オートマで、運転が楽で、造りも値段もそれなりで。 既に、量で世界を席巻していた日本車の脇で、Vespaは、「かすれた存在の一つ」だった。

見回せば、英国の二輪業界は全滅。後は、BMWとハーレーがちょろちょろ。残りは、微小な「その他大勢」。

1983年に、やっと、オートマのPKを出したが。既に、そういう問題ではなかった。

1987年。Piaggioは、大きな変革を試みる。

まず、Vespaの名を捨てた。

革新的な機構、構造を多数織り込んだ、真新しい機体を設計した。

それは、製品としての「モノ」だけではなく、その背景にある、設計、開発、製造の全て、その一式を、最新型に入れ替える試みだった。

その名はCOSA(コーザ)。

ある意味、日本車を追っただけ、とも。

排気量別にシリーズ展開もしたのだが、これは、ビジネスとしては失敗だった。

Vespaの時代の可憐さが失せた無骨なルックスは、プラスチッキーな質感とあいまって、言う程は斬新じゃなくて・・・、ぶっちゃけ、パッとしなかった。

さらに、盛り込まれた新機軸のいくつかは、品質に対する疑念を惹起しただけに終わったようだ。

まるで、Piaggioの迷いが、そのまま反映されているような製品だったのだ。

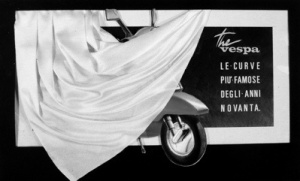

広告もパワーダウン。にしても安っぽい・・。

Piaggioは、40歳になって、ミッド何とかクライシスにでも陥ったかのようだ。

で結局、メカ的にも、ビジネス的にも評価が枯れていた、その前のモデルの路線で、しのぐに至る。

そして、そこから這い出すのに、さらに10年を費やすことになるのだ。

(その間の、経営や資本関連のゴタゴタは、面白くないので略します。)

さて。

今でも、ET3やPXなんかは、ちょっと探せば、その辺に中古がまだ転がっているし、パーツの供給にも問題がない。皆さんが、実際に触れてみることも可能だし、稼働している実物をご覧になる機会も十分にあるだろう。私が文献を調べて、あれこれ書く必要もないと思う。

そして、その後の、現行のモダンモデル達だが、それこそ「今そこにある存在」なので、それが持つ意味、それがVespaを名のる所以は、ご自身で、実際に見て触れて、確かめていただきたい。

そしてもし、何かを感じたなら。

そいつを是非、教えてほしい。

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://mcbooks.asablo.jp/blog/2012/12/09/6655324/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。