バイクの上半分 20 ― 2013/12/22 10:27

例えば、田園の建物の二階の窓から、雨の風景を眺めているとしよう。

遠めに見える、濡れたベンチの表面の質感なんかが、妙にリアルに感じられることがある。

実際に触れているわけでもないのに、感じることはできる。

かつて、そういうものを触れた時、指先や目からの情報を統合した、感覚的な「質」としてのデータを、我々は既に持っているのだ。

そのデータの在りようは、我々の認識の文様を、ある程度、決めている。

雪道など、滑り易い道でも、転ばずに歩けたりするのは、路面と靴底の「質の感覚」を既に持っていて、それに従って、対応しているからだ。

物理的には、「滑り出しの感覚」とは、静摩擦から、動摩擦に変わる限界(臨界値)のことなのだが、皆、靴底の「質感」を身体に持っていて、それでもって、かなり正確に、雪道の表面への、対処を行っていると。

身体の界面を、靴底と路面の間に置いている。

靴底までを、我が身に「インテグレート」しているからこそ、靴底の感覚を、我が身のものと感じる。

「インテグレート」という単語だが、最近、誤用が目立つ、とある。

電子ガジェットなどで、外側に取り付ける(だけの)時計なんかが、インテグレートデザインなどと称される場合があるが、違うと。

インテグレートとは、表面に乗っかっただけの状態ではない。

システムに必要とされるファンクションを具現化し、システムとやり取りしながら、総合的に機能することで、システム全体が一回りアップグレードするような、そういう状態を言うもの、なのだそうだ。

「質感」を、身体の外側に置くこと。

その界面までの間にあるもの(道具)を、自分にインテグレートし、されること。

「いいライダー」には、同じ感覚が必要だ。

その場合、境界(インターフェース)は、無論、タイヤの接地面だ。

いいライダーは、接地面で「会話」をする。

そうやって、路面との間で話をしながら、接地面の能力を使い切る。

言い換えれば、タイヤの能力のキワを見極める。

ぐーっと荷重をかけて(摩擦を増やして)行って、限界を超えてクッ!と滑り出すと、その後は大体、一定の摩擦に落ち着く。(静的な摩擦から、動的な摩擦へ変化する。)

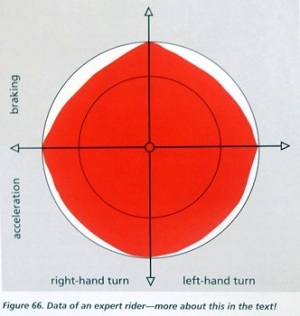

バイクに乗っている最中に、どの方向に荷重(トラクション)をかけているのかをモニターすると、そのあり様が、よくわかるそうだ。

素人さんは、縦横方向のみ、が「ありがち」。

(右コーナーの方が、ちょっと得意らしい。)

エキスパートは、ナナメ方向にも自在に荷重をコントロールしていると。

(外側の円は、グリップの限界を示している。そのギリギリまで、しかも縦横に使いこなしている状態だと。突っ込みや立ち上がりでのスライドまで含めて、自在に操っている。GPライダー並みってことかな。)

路面との会話は、ゆっくりとはできない。

考えているヒマなどないのが普通だ。

センシングが動作にダイレクトに繋がっている状態。

(後になって、ああ、あんなだったなあ、と感じることはできる。)

人車一体。

機体と人間が、インテグレートされている。

インテグレートされたシステムと、外界との境界が、接地面である「系」。

私見だが、上記は、一種の理想状態の記述というだけで、これが目指すべき頂上だとか、できないとダメだとか、そういうことを言っているのではないだろう。

タイヤの能力をキワまでフルに使う状態と言うのは、荷重をメいっぱい、前後に激しくギッタンバッコンやり続けている状態に近い。公道ライダーにとっては、直接のメリットがあるかどうかはわからない。

公道では、予測以外のものが、常にありうる。だから、マージンを考えて、予想の7掛け位で走っているのがせいぜいだろうし、私は、それが間違いだとは思わない。

ただ、予想外の事態が起こった際の回避やら何やらで、そこまで行ける、そのキワでもコントロールできる、そういう能力があれば、便利を通り越して、命拾いになるかもしれない。

逆に、よしんば、「オレは避けられるから」と、お下品にブイブイ鼻を突っ込んでもいい、ということにもならないだろう。もうその辺は、物理や科学の領域ではなく、哲学や倫理の世界だろうから、ここでは突っ込まないでおく。

我が身を滅ぼすのは、技術や物理による誘惑ではなく、哲学や美学なんかによる落とし穴だったりもする。

そういうことだろう。

Amazonはこちら

The Upper Half of the Motorcycle: On the Unity of Rider and Machine

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://mcbooks.asablo.jp/blog/2013/12/22/7136981/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。