バイク読書中 「Vespa style in motion」 #19 ― 2012/12/23 07:17

最後に、これを書かないわけにはいかない。

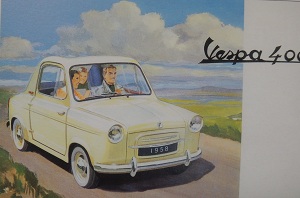

Vespaには、四輪のクルマもあった。

1949年から、実際にマーケティングをしていたという記録が残っている。Vespaの創業は1946年だから、既にその当時から、四輪進出の構想くらいはあったのかもしれない。

ひょっとして、Vespaのプレスモノコックは、当初から四輪進出を射程に入れたものだったか?と、邪推したくなるタイミングだ。

機体のコンセプトも、Vespaとほとんど同じだ。

必要十分の性能とユーティリティを、皆が買える値段で。

これと同類のミニマムサイズの四輪車は、同じ1940年代終盤から出現していて、今ではひっくるめてバブルカーと呼ばれている。(あっさりしたWikipediaは こちら 。)

このカテゴリーには、小うるさいマニア、もとい大変にお詳しい方が、たくさんいらっしゃいそうなので(笑)。私は詳細は語らずに黙るのだが。

このVespa 400も、それに連なるものと考えていいと思う。

全長2.8m、ホイールベース1.7m

2ストローク2気筒393cc リアエンジン

ミッション3速

最高速度 90km/h

基本的に2シーターで、リアの空間は荷物または非常用

ドアを開けた風景。

キャンバストップの上から。

バッテリーは、口の中にある。

同じカテゴリーのライバル達を時系列で追うと、

1953年に イソ・イセッタ

1955年に メッサーシュミット

同じ年に、 ゴッゴモービル

さらに、遠い東洋の島国で フジキャビン

Vespa 400と同じ排気量の2stエンジンを載せるGoggomobilは、同じくスクーター関連の工場で組み立てられていたとある。その小さなクルマが結構売れて、けなげにもアウトバーンを疾走していた事実は、Piaggioを勇気付けたようだ。

Vespa 400は、満を持して、1957年に日の目を見ることになるのだが。

何と、FiatのNuova 500と同期というタイミング。

この辺からして、不吉なのだが。

実際、その通りになってしまう。

基本設計は1952年ごろ。それから5年を経た設計は、既に古臭く見えた。(機械的な信頼性も、まだ少々ナンだったらしい。)

しかも、まだ量にリーチできていなかったせいか、ちょいとばかし高かった。(量産効果が出ていなかった。)

初めから量を作れなかったのには、わけがある。

本国であるイタリア市場を、初めから諦めざるを得なかったのだ。

「FIATとの、公然の密約に従う必要があった。」

Piaggioは、イタリア乗り物業界の異端児ではない。どちらかというと、体制側だ。(2代目はアニェッリ家だし。) 当然、業界のしきたりには歯向かえない。

Vespa 400は、提携先の一つである、フランス中部のフルシャンボー工場で作られていた。バブルカーのメイン市場の一つであるフランスや、ベルギーでは健闘したらしいが。既にライバルの後を追う立場にあり、浸透は難しかったようだ。

アメリカ市場にも進出を試みたが、当初の予想通り(?)、こんな小さなクルマの市場は、たとえセカンドカー用にもありはしなかった。61年に豪華版 4速の「GT」を出したが、そういう問題じゃなかった。

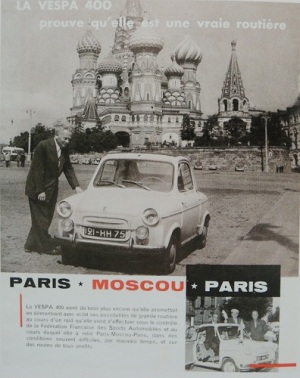

イベントもやったけど。

モンテにも出ている。当然、完走。(28th、1959年)

パリ~モスクワって、どう?。

(ISBN-88-87748-80-2)

雑誌の表紙。オシャレです。

Vespaでおなじみの、華麗なブランディングを駆使しようとした痕跡はあるのだが。Vespaの時の見事な立ち回りとは違って、妙なぎこちなさというか、ためらいのようなものを感じる。

確かに、FIATに「鈴をつけられていた」事情はあるにせよ、技術的にも、市場に出すタイミングも、微妙に外している。

もう少し早く出せていれば、FIATが、トポリーノで得た市場を600で外して、500で挽回する、その間に市場に入れただろうに、と残念がる論評もあるようだが。当初からイタリア市場を度外視していたのでは、それも真実ではなかったろう。

端的に、Piaggioにして、手を伸ばしても届かなかった市場、とも言えるのだが。何となく、奥歯に物が挟まったような情報しかないし、もう1つ2つ、裏がありそうな印象だ。

結果として、Vespa 400は、「小さすぎた最初のグー」で終わってしまう。

その後、1960年代に、バブルカーの市場はしぼんでしまい、一旦、市場から消える。だがその後も、都市交通が激化したりで、スモールカーに注目は絶えなかった。大量生産に裏打ちされた、信頼性とコストの安さを兼ね備えた良質の小型車には、需要があったのだ。

Piaggioは、Vespa 400が市場から撤退した後も、スタディは続けていた。

スライドドアなどの画期的なアイデアを盛り込むと共に、エンジンは4ストローク化して信頼性を高めた。

しかし、1966年に、当時の社長であるUmberto Agnelliによって、中止命令が出ている。

理由の一つは、「Fiat500の後継機にカチ合う」だったそうだ。

FIAT126あたりのことだったのだろうか。

その後も、Fiatは、この市場を、おいしくいただく(または、政治力で死守する)ことになるのだが。

こんな斬新なスタディもあった。

実物大モックアップ。近未来チック、かつ・・・憎めない?(笑)。

近ごろ話題の、スモールEVあたりにブラッシュアップしても、斬新なイメージで通用しそうなデザインコンセプトと思う。

この発想。

今の日本に、いやずっと、日本にはなかったもの。

Vespaを、Vespaにしていたもの。

何となく、同じにおいがする。

#####

Vespaの連載(?)は、今週で終わりにする。

インドは書けなかった。

ごめんな。

怒んないでよ。

え?怒ってない?。すいません・・・。

こんなのもあったんだけどね。

Vespaの合体ロボ。 ガッシーン!→ 飛行。(うそ)

(ISBN-88-87748-80-2)

#####

最後に、本書の印象をまとめておく。

Vespaの全てが詰まっている洋書だ。その気になれば、「Vespa正史」について、かなりの情報を読み解くことができる。今回、私が書けたのは、ほんの1~2割の印象だ。

とにかく写真が多いので、ぱらぱらめくっているだけでも、十二分に楽しめる。本連載でも、写真はほとんど本書から引用した。(本書以外から引用したものには、ISBNを併記した。)

見逃せない本書の効用(?)は、もう一つある。

洋書が本棚にあると、通(つう)だな、って感じがするものだが。(笑)

本書は、結構厚いので、背表紙の迫力も満点だ。

Vespaフリークの方だけでなく、「通」の皆様にもお勧めだ。

選挙のせいで、円が揺れているようだ。洋書を買うのもバクチィですな。

Amazonはこちら

Vespa: Style in Motion

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://mcbooks.asablo.jp/blog/2012/12/23/6667402/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。